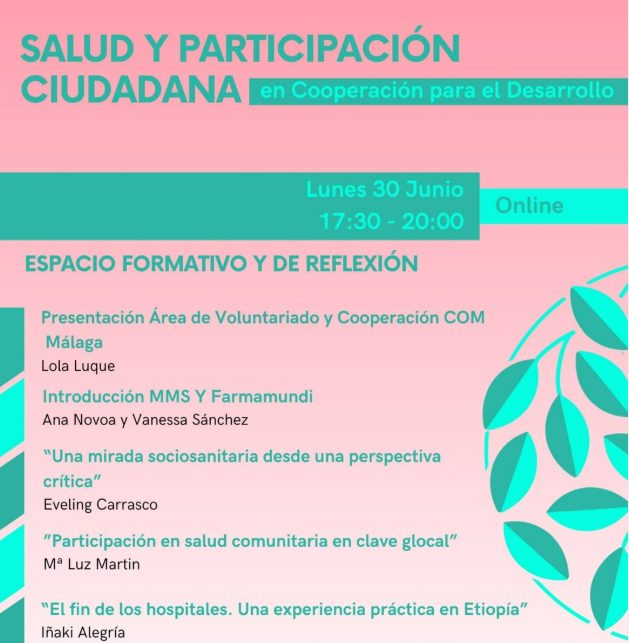

En el marco del proyecto “SALUDEMIA 2.0: Multiplicando buenas prácticas de cooperación y acción humanitaria para fortalecer las capacidades del sector sociosanitario andaluz ante los retos globales de salud para la consecución de la Agenda 2030 con enfoques Género en Desarrollo, Diversidad Cultural, Basado en Derechos Humanos y Medioambiente”, liderado por el consorcio entre Farmamundi y medicusmundiSur y cofinanciado por la AACID, el pasado 30 de junio tuvo lugar la mesa de diálogo “Salud y participación ciudadana en cooperación para el desarrollo”.

Este espacio, organizado en colaboración con el COM de Málaga, contó profesionales del ámbito sociosanitario que ofrecieron una mirada crítica y reflexiva sobre el abordaje de la salud en contextos de cooperación.

Lola Luque, responsable de la Escuela de Voluntariado y Cooperación del COM de Málaga, defendió la creación de una escuela de cooperación y voluntariado que potencie no sólo la vocación, sino también las aptitudes y capacidades profesionales necesarias para intervenir en contextos complejos. Expuso los vacíos en la formación sanitaria actual, que sigue priorizando una atención individual sin incorporar suficientes enfoques colectivos, antropológicos, culturales o de género.

Eveling Carrasco, desde una perspectiva crítica y decolonial, expuso una lectura histórica de la cooperación sanitaria como un proceso ligado a las estructuras coloniales. Expuso cómo la medicina occidental ha sido históricamente una herramienta de imposición. Importancia en descolonizar los sistemas sanitarios y construir espacios donde la cooperación reconozca y valore los conocimientos locales, las prácticas comunitarias y las múltiples formas de entender la salud.

Mª Luz Martín, introdujo la clave glocal, explicando cómo las dinámicas globales, especialmente los modelos de producción agroindustriales, deterioran la salud local en Paraguay y generan migraciones internas. Presentó un Movimiento Social de Salud en Paraguay como experiencia de participación comunitaria en donde las propias comunidades, sin liderazgo médico profesional, han construido agendas de salud desde sus realidades y necesidades. Destacó la importancia de escuchar sistemáticamente a estos movimientos sociales y advirtió que la cooperación no debe quedar atrapada en las lógicas institucionales, sino estar al servicio de la transformación social, los derechos humanos y la diversidad cultural.

Iñaki Alegría, ofreció una crítica constructiva sobre la educación médica occidental y el modelo hospitalario que suele guiar las estrategias de cooperación sanitaria, que perpetúan modelos eurocéntricos y voluntaristas. A partir de su experiencia en salud comunitaria en Etiopía, defendió la formación de matronas locales, el trabajo en los territorios y la necesidad de diseñar sistemas de salud integrales, accesibles y culturalmente pertinentes. Compartió un decálogo de buenas prácticas que incluye principios como el respeto cultural, la ética en la distribución de medicamentos, la excelencia profesional y el compromiso con la comunidad.

Tras el espacio de debate se llegaron a las siguientes propuestas solidarias desde la reflexión colectiva:

- Escuchar sistemáticamente a las comunidades

- Fortalecer la formación crítica y multidisciplinar

- Promover la participación ciudadana activa

- Descolonizar la cooperación internacional en salud

- Vincular la salud con los retos globales como el cambio climático, la destrucción de ecosistemas

- Potenciar experiencias de salud comunitaria

Si quieres más detalle puedes visionar la mesa en: